Ah, die Cervelat. Der Willy Tell im Schafsdarm. Der Louis Armstrong unter den Schweizer Würsten – vielleicht nicht immer die lauteste im Chor der Grilladen, aber ganz sicher die mit dem meisten Soul. Kaum ein anderes Lebensmittel steht so stolz auf dem Rost wie diese kleine, knackige Kultfigur mit Fleischfüllung. Sie ist auf jeder Chilbi, jedem Dorffest und ganz sicher am 1. August dabei – in Bier getränktem Dunst, zwischen Schwiizerörgeli und Lampion. Und doch: Irgendwie ist sie auch ein bisschen das Mauerblümchen unter den Stars der Fleischwarenabteilung. Denn wenn wir ehrlich sind, wird an den Schweizer Grillfesten mehr Bratwurst verdrückt. Die Cervelat? Die liegt oft daneben, still, würzig – ein bisschen wie ein Veteran, den man für seine Dienste ehrt, aber längst lieber Pulled Pork serviert.

Aber fangen wir vorne an. Die Geschichte der Cervelat ist älter als man denkt – und wahrscheinlich etwas unklarer, als uns lieb ist. Schon im Mittelalter wurde unter dem Namen „Cervelat“ oder „Zervelat“ eine Wurst verkauft, die vor allem aus Hirn bestand. Ja, richtig gelesen: Hirn. Daher auch der Name, vom Lateinischen „cerebellum“ – das kleine Gehirn. Heute zum Glück eher ohne Denkmasse, aber mit Schweinefleisch, Rindfleisch, Speck und der unsterblichen Magie der Räucherung.

Irgendwann hat sich der Cervelat dann von seinem mittelalterlichen Hirn-Trauma erholt und wurde zur Snackwurst der Schweizer Seele. Ob eingeschnitten und über dem Feuer gekrümmt, halbiert auf dem Mutschli oder einfach so – roh, mit Senf oder ganz ohne Chichi – er passt sich an, bleibt aber immer sich selbst. Der Cervelat ist der Taschenmesser-Typ unter den Würsten. Alleskönner. Überlebenskünstler. Und irgendwie immer dabei, ohne sich aufzudrängen.

Sein Problem? Sein Image. Die Bratwurst ist halt fotogener, knackiger, irgendwie cooler. Und die hippe Wurstwelt von heute flirtet lieber mit Chorizo oder Merguez. Der Cervelat? Der steht daneben und denkt sich: „Jungs, ich war schon Wurst, als ihr noch in der Kühltheke lagtet.“ Aber unterschätzen sollte man ihn nicht. Denn spätestens wenn er sich bei 220 Grad über der Glut in einen kunstvoll eingeritzten Kussmund aufbläht, schmelzen auch die Herzen der urbanen Grillhipster.

Am 1. August gehört er uns wieder ganz allein. Keine vegane Konkurrenz, kein Foodtruck-Firlefanz. Nur Cervelat, Senf, Brot – und vielleicht ein bisschen Grillfackel-Romantik. Und auch wenn wir ihn nicht mehr so oft geniessen wie früher: Wenn er da ist, dann ist er willkommen. So wie alte Freunde, die wenig reden, aber dafür zuverlässig mitbringen, was zählt: Geschmack, Erinnerung – und ein kleines bisschen Heimatgefühl im Naturdarm.

Was jetzt kommt, hat mit Cervelat ungefähr so viel zu tun wie Alphornblasen mit Rap-Musik. Und doch, es muss raus. Denn während ich beim Generieren von KI-Bildern für unsere geliebte Schweizer Nationalwurst länger gebraucht habe als ein Komitee für ein neues Wappen, genügte bei der Weisswurst ein einziger Klick – zack, da war sie. Makellos. Hell. Prall. Und so fotogen, dass Heidi im Vergleich wie ein vergessenes Fondue-Caquelon wirkt. Gut mit dem Senf könnte die KI noch ein bisschen Hilfe benötigen aber lassen wir das mal fürs Erste. Zum Glück gibt es noch Realität, Wurststände oder Rütlifeiern und unsere kulinarische Wurst wird von der KI höchstens im Bild verändert.

Ich höre meinen Freund Maximilian in München schon glucksen: „Ah, die Schweizer wieder!“ – mit einem Lachen, das zwischen Spott und Zuneigung pendelt wie eine Pendelbahn auf die Zugspitze. Denn klar: Wenn’s um Wurst geht, dann sind die Bayern vorne. Und wir? Wir schieben brav unsere Cervelat übers Feuer, während die deutsche KI offenbar eine Weisswurstdatenbank mit königlichem Prädikat führt.

Fun Fact: Die Weisswurst wurde 1957 geboren – ein Jungspund, ein Baby! Unsere Cervelat? Die hat ihre ersten Würste vermutlich noch mit der Armbrust geschnitzt. Und trotzdem kennt die moderne KI offenbar nur die bayerische Variante. Vielleicht ist unsere Cervelat einfach zu bescheiden. Zu rustikal. Zu... real. Oder sie ist einfach nicht selfie-tauglich. Keine aufgespritzte Lippe, kein Dirndl-Dekolleté. Nur ehrliches Fleisch in ehrlicher Haut. Das ist heute offenbar zu wenig für einen Influencer-Algorithmus.

Dabei essen wir Schweizer im Schnitt deutlich mehr Fleisch – 43,7 Kilo pro Nase, während der deutsche Nachbar sich mit knapp über 30 Kilo bescheidet. Aber: über 1'500 registrierte Wurstsorten in Deutschland! Bei uns? Nun ja... wir haben Cervelat. Und dann... vielleicht ein paar Regionalwürstli. Aber Wurstkultur? Die zelebrieren die Deutschen halt mit Hymne und Senftempel.

Was lernen wir daraus? Vielleicht sind wir einfach keine Wurstnation. Vielleicht überlassen wir das Spektakel, die Instagram-Posen und das glänzende Hautbild lieber den Weisswürsten dieser Welt. Wir hingegen fliegen mit unserer Cervelat charmant unter dem Radar. Ganz schweizerisch. Ganz zurückhaltend. Und ehrlich gesagt: Das ist auch gut so. Denn während der Rest der Welt Würste in Szene setzt, essen wir sie lieber still, genüsslich – und mit einem Feuerholzduft in der Nase. KI hin oder her – unsere Cervelat braucht keinen Filter. Sie ist keine Wurst fürs Rampenlicht. Sie ist eine Wurst fürs Leben.

Ach, die Cervelat – unser kulinarischer Kompromiss zwischen Lagerfeuer-Romantik und industriellem Fleischverständnis. Die kleine, dicke Wurst mit grossem Herz, die weder fashionable noch fancy ist, aber sich tapfer durchs ganze Jahr brätelt. Sie ist wie der alte Schulfreund, den man nicht oft sieht, aber zu jedem Dorffest wiedertrifft – verlässlich, vertraut und leicht rauchig im Abgang.

Motivation der Schweizer? Die ist solide – wie ein Bundesratsentscheid im Schongang. Rund 160 Millionen Cervelats werden jedes Jahr gegessen. Pro Kopf sind das ungefähr 20 Würste jährlich, also fast zwei pro Monat. Und am 1. August? Da flippt der Grill aus. Metzger nicken dann verschwörerisch: „Ja klar, da machen wir locker das Doppelte.“ Die Cervelat ist an diesem Feiertag nicht nur willkommen – sie ist Pflicht. Kein Feuerwerk ohne diese Rauchwurst. Kein Nationalstolz ohne den Schnitt ins X.

Hat sich die Cervelat verändert? Wenn man die KI fragt dann höchstens in ihrem Aussehen und das auch nur weil die KI noch nie diese Wurstperle in ihrer vollen Pracht im original genossen hat. Und real in der Schweiz und ausserhalb von Silicon Valley? Ja – aber eher still und unauffällig, wie ein Bundesratsfoto. Früher kam sie klassisch in Rinderdarm – heute oft im Kollagendarm, weil der Import von Rinderdärmen (meist aus Brasilien) in der BSE-Zeit zeitweise verboten war. Das sorgte 2008 sogar für den „Cervelat-Krieg“, ein Darma ... tschuldigung- Drama zwischen Tradition, Zoll und EU – und für einmal standen die Schweizer nicht wegen Käse in der Zeitung.

Und sonst? Klar, auch bei der Cervelat ist die Zeit nicht ganz stehen geblieben. Es gibt sie heute mit weniger Fett, mit Geflügel, Bio-Versionen, leicht geräuchert, sogar vereinzelt mit Zigerkäse gefüllt (kein Witz!). Und ja – vegan existiert mittlerweile auch. Wahrscheinlich aus Erbsenprotein, Soja oder dem Willen, alles haben zu wollen, ohne irgendwas wirklich zu wollen. Aber sind wir ehrlich: Eine vegane Cervelat ist wie ein alkoholfreier Schnaps – kann man machen, aber warum?

Bleiben die Schweizer traditionell? Oh ja. Wenn’s um Cervelat geht, ist der Schweizer konservativer als ein SVP-Parteitag bei Regen. Der echte Cervelat-Fan will die Wurst eingeschnitten, übers offene Feuer gehalten, aussen kross, innen leicht glibberig. Und bitte kein Experiment mit Trüffel, Kurkuma oder Tofu-Insert. Sonst gibt’s einen ernsten Blick über die Brille und ein gemurmeltes „Das isch nüt meh.“ Und so lebt sie weiter – die Cervelat. Sie hat weder Sterne noch Sternchen, keine TikTok-Challenges oder eine italienische Herkunftsbezeichnung. Aber sie hat uns. Und wir haben sie. Und jedes Jahr am 1. August steigt sie wie Phönix aus dem Kohlegrill, brutzelt sich ins Herz der Nation – und bleibt dort, wo sie hingehört: zwischen Brothälfte und Senfklecks. Mit oder ohne KI-Prompt.

Natürlich! Der Cervelat wäre ja nicht die Nationalwurst, wenn er sich nur nackt und angesengt am 1. August zeigen würde. Nein, der Cervelat kann mehr. Viel mehr. Er ist ein Chamäleon des Alltags, ein kulinarisches Multitool – auch wenn er immer ein bisschen aussieht wie ein altes Mofa-Abgasrohr. Wer denkt, man könne mit Cervelat nur grillieren, hat vermutlich auch gedacht, dass Rösti nur ein Frühstück ist.

Fangen wir mit dem Klassiker an, dem Wurst-Käse-Salat. Und jetzt wird’s heikel: Wer diesen Salat ohne Cervelat macht – mit Lyoner oder, Gott bewahre, mit irgendwelchem Wurstersatz aus Sojamehl – der sollte mindestens eine Verwarnung vom kulinarischen Ehrenrat bekommen. Cervelat gehört rein. Punkt. In feine Streifen geschnitten, zusammen mit Gruyère oder Emmentaler, Zwiebelringen und einem Schuss Weissweinessig. Ein bisschen Peterli (ja, genau – nicht Petersilie, wir sind in der Schweiz!), ein Sprutz Öl, fertig. Und wer besonders ambitioniert ist, schichtet das Ganze ins Weckglas – für Instagram und den Verdacht, man sei ein Foodie.

Dann gibt’s da noch den Wursthörnlisalat – die proletarische Schwester des Pasta Pestos. Kalte Teigwaren, Cervelatstücke, Gürkli, Peperoni, vielleicht sogar Mais – alles, was im Kühlschrank ist, kommt rein. Und das Dressing? Am besten eine Mischung aus M-Budget-Mayonnaise und französischem Salatsaucenpulver. Ja, wir haben das gegessen. Und ja – wir lieben es.

Gebackener Cervelat mit Käsefüllung? Natürlich. Man schneidet den Cervelat längs ein, füllt ihn mit Gruyère, wickelt Speck drum und ab in den Ofen. Eine Ode an das Cholesterin, aber mit Stil. Oder eben im Sandwichgrill gepresst – das nennt sich dann Hot Dog auf Helvetisch.

Und dann ist da noch die Königsdisziplin: Cervelat-Ragout. Klingt erst mal fragwürdig, ist aber genial. Der Cervelat wird in Stücke geschnitten, angebraten und mit Zwiebeln, Senf, Rahm und Weisswein zu einer cremigen Sauce verarbeitet. Dazu Rösti oder Spätzli – und schon hat man ein Gericht, das selbst Sterneköche erröten lässt. Also… vielleicht nicht erröten, aber immerhin interessiert gucken.

Ach ja, und dann wäre da noch die Schulhaus-Küche der 80er: G’hacktes mit Hörnli? Wenn kein Hackfleisch da war, hat man Cervelat klein geschnitten. Riz Casimir? Warum nicht mal statt Poulet den Cervelat reinschneiden? Auch wenn der dann ein bisschen wie ein Badegast im Früchtetraum wirkt – es funktioniert erstaunlich gut.

Und das mit Deutschland – ja, da wird’s kompliziert. Wer dort einen Schweizer Wurstsalat bestellt, kriegt irgendwas mit Lyoner, Schnittlauch und Essig. Kein Käse, keine Seele, keine Cervelat. Und wenn man dann sagt: „Also bei uns in der Schweiz...“ – kommt das berühmte Lächeln, das so viel heisst wie „Ach, die Schweizer wieder“.

Fazit? Der Cervelat ist kein One-Hit-Wonder vom Grill. Er ist das Schweizer Taschenmesser unter den Würsten – vielleicht nicht immer schön, aber immer bereit. Und ob in Salaten, Gratins, Ragouts oder direkt vom Znünibrettli (was in der Fachsprache ein Waldfest heisst): Er funktioniert. Ohne grosses Theater. Ohne übertriebene Verpackung. Aber immer mit einer Prise Heimat und einer Scheibe Nostalgie.

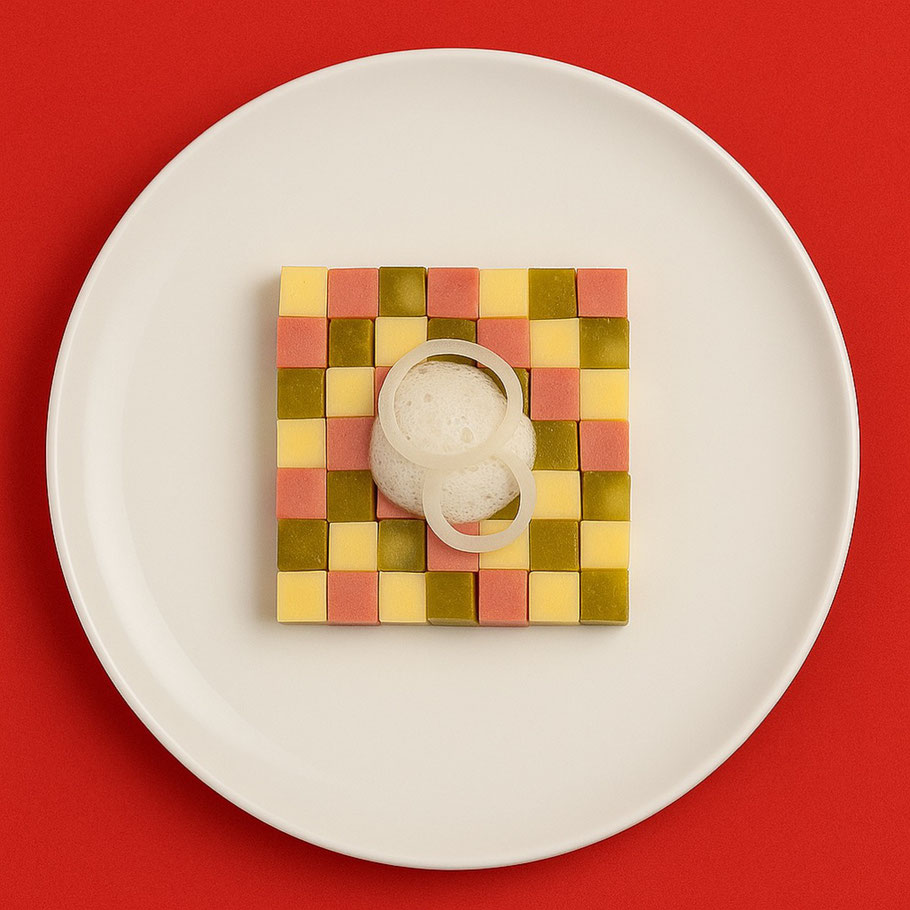

Und dann die Spitzenküche und die Cervelat – das ist wie ein Tanz zwischen High Heels und Gummistiefeln. Man begegnet sich selten, aber wenn, dann knistert’s. Lange galt der Cervelat in den Gourmettempeln als persona non grata – zu grob, zu ordinär, zu… volkstümlich. Doch dann kamen die mutigen Köche. Die, die fanden: Warum immer Wagyu, wenn man auch Wurst kann? Oder interpretieren sie den Wurstkäse Salat einfach futuristisch anders auf einem Teller?

Nein! Inzwischen hat der Cervelat sich langsam an die weissen Tischdecken herangepirscht – inkognito, versteht sich. Da liegt er dann, kunstvoll ziseliert und vielleicht sogar mit einem Trüffelhobel behandelt. Cervelat-Tatar mit Senfkörner-Vinaigrette und konfierten Schalotten? Gesehen! Cervelat-Tempura auf Sellerie-Püree? Auch kein Witz. Da wird dann von „umamireicher Wursttextur“ gesprochen und das Ganze mit fermentierten Zwiebeln veredelt. Haute-Cuisine eben – mit Brät.

Ein Zürcher Koch hat mal einen Cervelat-Schaum gemacht – mit einem Sud aus Wurstschnipseln, Rahm und etwas Rauchsalz. Serviert als Amuse-Bouche, versteht sich, auf einem Löffel mit Microgreens und einem winzigen Tupfer Apfelgel. Und siehe da: Die Gäste waren entzückt. „Was für ein spannender Geschmack – was ist das?“ Und dann die Antwort: „Cervelat.“ Schock. Pause. Applaus.

Ein anderer Trick der Haute Cuisine: Dekonstruktion. Man zerlegt den Cervelat in seine Bestandteile – Fleisch, Gewürze, Rauch – und baut ihn neu zusammen. Vielleicht als kleine Croquette mit Brätfüllung, auf einem Linsensalat mit Kürbis-Kimchi. Oder als Cervelat-Fond in der Vinaigrette eines Wildkräutersalats, um dem Ganzen „eine herzhafte Basisnote“ zu verleihen. Alles mit Pinzette angerichtet, selbstverständlich.

Auch in der Pâtisserie hat sich einer getraut: Cervelat mit Schokolade. Ja, wirklich. Schokoladenmousse mit einem Hauch getrocknetem Cervelat-Pulver – süss, salzig, verrückt. Funktioniert erstaunlich gut, wenn man vorher drei Gläser Naturwein hatte und offen für kulinarischen Wahnsinn ist.

Die Moral der Geschichte? Der Cervelat hat es geschafft – leise, charmant, ein bisschen subversiv. Er muss sich nicht verbiegen oder mit Foie Gras verkleiden. Denn gerade sein bodenständiger Charakter macht ihn zum heimlichen Liebling jener Küchenchefs, die das Spiel mit der Ironie lieben. Und wer weiss: Vielleicht bekommt er bald sogar einen Stern – oder zumindest einen Ehrenplatz auf der Degustationskarte. Neben dem Wagyu. Und dem Schaum vom Irgendwas.

Also gut, wir stehen also hier – mental auf dem Rütli, Grillzange in der einen Hand, Cervelat in der anderen, drei Finger erhoben wie Tell’s Söhne beim Gelöbnis zur Eidgenossenschaft. Und ja, wir wissen: Es geht um mehr als nur eine Wurst. Es geht um ein Stück Schweiz, das auch ohne PR-Agentur weiss, wie man sich ins kollektive Gedächtnis brät.

Rückblickend war der Cervelat nie einfach nur eine Wurst. Er war ein treuer Begleiter: am Schulsporttag mit verkohlter Haut und durchgebranntem Spiess, am Nationalfeiertag zwischen Fähnli und Höhenfeuer, in der Znünibox, auf dem Festival oder zwischen Senf und Gabel im Bahnhofskiosk. Eine Wurst für alle, ein Geschmack, der sich nicht versteckt – sondern sagt: Ich bin halt einfach so. Und das ist gut so.

Und wenn heute manche Feinkost-Influencer lieber mit einem sizilianischen Fenchelsalami Selfies machen – wir bleiben standhaft. Wir wählen Cervelat. Nicht aus Trotz, sondern aus Überzeugung. Weil echte Swissness nicht glitzern muss. Sie riecht nach Buchenrauch, ist manchmal leicht schräg eingeschnitten und hat Charakter.

Darum geloben wir, mit drei Fingern in der Luft und der Zunge schon halb im Senfglas: Wir werden ihn ehren, unseren Cervelat. Wir werden ihn essen, braten, schnabulieren – und vielleicht sogar einmal karamellisieren, wenn’s sein muss. Wir werden ihn nicht verraten, nicht im Stich lassen, und vor allem nie durch eine „urban vegan alternative“ ersetzen, die nach Soja und Kompromiss schmeckt.

Denn er ist unser Wilhelm Tell unter den Würsten. Kein Blender, kein Blenderli. Einfach Cervelat. Und der bleibt – auch ohne Instagram-Filter – das, was er immer war: ein ehrliches Stück Schweiz. Mit Geschmack, Geschichte und ganz viel Herz.

Ivo (Freitag, 25 Juli 2025 13:20)

Herrlich ironisch, informativ und richtig gluschtig! Hatte Unterhaltung beim Lesen.

Die Cervelat – der Cervelat – das Cervelätli? Ein Gender-Blog der neutralen Wurst.

Ein Hoch auf die Outdoor-Küche, den Autdor und auf alle, die das Bräteln mit Haltung und Humor feiern.

Weiter so – das macht Lust auf mehr (Wurst)!